誰でも分かるC言語入門

■第5話:ポインタ

(最終更新日:2024.04.21)

(絵が小さい場合はスマホを横に)

「ポインタを使って高度なプログラミングを身に着けよう!」

ポインタの応用には多くの側面がある。

ここでは特に動的メモリ割り当てと構造体へのポインタに焦点を当てて詳しく解説する。

これらはC言語プログラミングにおいて非常に重要で、高度なデータ構造とアルゴリズムの実装に役立つ。

1.ポインタの基本

第5回「ポインタ」では、C言語におけるポインタの基本的な概念と使用方法について詳しく解説する。

ポインタはC言語プログラミングにおいて非常に重要な役割を果たし、メモリの直接的な操作や効率的なデータ構造の実装を可能にする。

■ポインタの定義

ポインタは、メモリ上のアドレスを格納するための変数だ。これにより、変数、配列、関数などのメモリ位置を直接参照し、操作することができる。

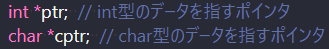

ポインタを宣言するには、ポインタが指すデータの型に対応する型指定子を使用し、その後にアスタリスク(*)を付けてポインタ変数名を記述する。

下記はint型のポインタとchar型のポインタになる。

ポインタの宣言

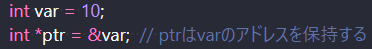

ポインタは特定の変数のアドレスで初期化することが一般的だ。 下記のように、アドレス演算子&を使用して、変数のアドレスを取得し、ポインタに割り当てる。

変数のアドレスと初期化

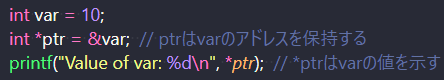

ポインタを通じて変数の値にアクセスするには、間接参照演算子(デリファレンス演算子)*を使用する。 これにより、ポインタの値を使うことができる。

ポインタの利用

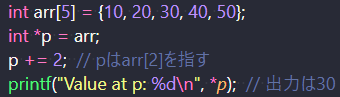

ポインタの算術演算は、ポインタが指すデータ型のサイズに基づいて行われる。 ポインタに整数を加算または減算することで、ポインタをその型のサイズに応じて前後に移動させることができる。 下記では、arrのポインタの位置を2個後ろにずらすことで、配列の3番目(arr[2])を示すことができる。

ポインタの算術

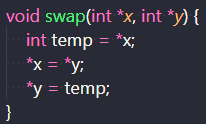

ポインタは関数に引数として渡すことで、関数外の変数を関数内で直接変更することができる。 これにより、返り値の場合は1つの値しか渡せないが、複数の値を変えることができ、効率が向上する。

関数の引数にポインタを使う

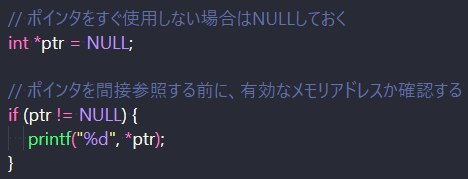

ポインタの安全性

ポインタを使用する際は、ポインタが有効なメモリアドレスを指していることを確認することが重要だ。

未初期化ポインタや無効なメモリ領域を指すポインタ(野生ポインタ)をデリファレンス(間接参照)すると、プログラムのクラッシュや予測不可能な動作を引き起こす可能性がある。

ポインタは非常に強力なツールですが、正しく扱わなければ危険も伴う。

適切な初期化と安全なデリファレンスを心がけることは、ポインタを使用する際に最も重要だ。

また、ポインタが指すメモリが有効であることを常に確認し、ポインタにNULLを割り当てることで野生ポインタを避けるべきだ。

このように適切にポインタを管理することで、プログラムのエラーやセキュリティリスクを最小限に抑えよう。

ポインタの間接参照前のチェック

2.ポインタと配列

ポインタと配列の関係について詳しく解説する。

ポインタと配列は密接に関連しており、C言語において非常に重要な概念だ。

これらを理解することで、配列のデータをより効率的に操作できるようになる。

■ポインタと配列の基本的な関係

ポインタは配列の要素を指し示すために使うことができる。

C言語では配列名自体が配列の最初の要素へのポインタとして機能する。

つまり、配列名はその配列の先頭アドレスを示すポインタとして扱われる。

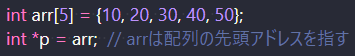

下記の例では、pは配列arrの最初の要素を指している。これは int *p = &arr[0]; と書くのと同じだ。

ポインタと配列

■配列要素へのアクセス

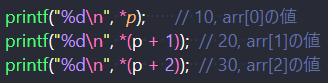

ポインタを使用して配列要素にアクセスする場合、ポインタ算術を利用する。

ポインタに整数を加えることで、配列の次の要素に移動することができる。

ポインタが指す型のサイズに応じて適切にアドレスが調整される。

配列要素へのアクセス

■ポインタとしての配列の扱い

配列を関数に渡す際には、通常配列の先頭ポインタが渡される。

関数内では、このポインタを使って配列の要素にアクセスできる。

下記では、引数にポインタを渡し、配列の要素全てにアクセスしている。

全ての配列要素を出力

■配列とポインタの違い

配列とポインタは似ていますが、重要な違いがある。

配列のサイズは固定されており、宣言後に変更することはできない(固定性)。

一方で、ポインタはどんなメモリアドレスも指し示すことができ、動的に変更が可能である。

また、配列は静的またはスタックメモリに割り当てられ、ポインタはヒープメモリを指すこともある。

このように、ポインタを使って配列を扱うことで、C言語のプログラムにおけるデータの操作がより柔軟かつパワフルになる。

配列とポインタの適切な理解は、メモリ効率の良いプログラミングを行う上で不可欠だ。

3.ポインタを使った関数の引数

ポインタを使った関数の引数について詳しく解説する。 ポインタを関数の引数として使用することには、データを効率的に処理し、関数内で元のデータを直接変更できる利点がある。

■ポインタを引数として使用する理由

効率的なデータ処理: 大きなデータ構造(例えば、大きな配列や複雑な構造体)を関数に渡す場合、

データのコピーを避けるためにポインタを使用する。これにより、メモリ使用量と処理時間が削減される。

データの変更: 関数に値を渡すとき、通常の引数は値渡しであるため、関数内で引数の値を変更しても呼び出し元の変数には影響しない。

しかし、ポインタを使えば、関数内でポインタを通じて呼び出し元の変数を直接変更することができる。

配列を渡す例は前項で説明した。

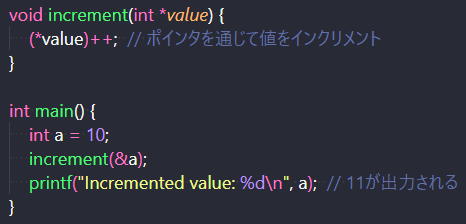

関数を使って外部の変数の値を変更する場合は、その変数のアドレスを関数に渡す。

下記では、変数aを関数でインクリメントしている。11が出力される。

変数の値を変更する関数

ポインタを使用する際の注意点としては、関数に渡すポインタが無効なメモリ参照を含まないように注意が必要だ。 これは野生ポインタや解放済みのメモリを指すポインタによって引き起こされる可能性がある。 加えて、ポインタを使って動的に割り当てたメモリを関数内で適切に管理しなければ、メモリリークが発生することがある。 上記のように、ポインタを関数の引数として使用することで、プログラムの柔軟性と効率が向上する。 ただし、ポインタを正しく理解し、安全に扱うことが非常に重要だ。

4.ポインタの応用

ポインタの応用には多くの側面があるが、ここでは特に動的メモリ割り当てと構造体へのポインタに焦点を当てて詳しく解説する。

これらはC言語プログラミングにおいて非常に重要で、より高度なデータ構造とアルゴリズムの実装に必要だ。

■動的メモリ割り当て

C言語では、malloc、calloc、realloc、free などの関数を使用して、実行時にメモリを動的に割り当てたり、解放したりすることができる。

これにより、プログラムのニーズに応じてメモリ使用量を柔軟に調整することが可能になる。

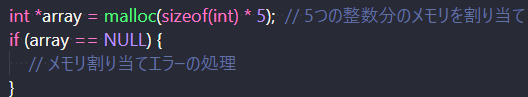

malloc関数は指定されたバイト数のメモリを割り当て、そのメモリの先頭アドレスを返す。割り当てられたメモリは初期化しない。

動的メモリの割り当て(初期化無)

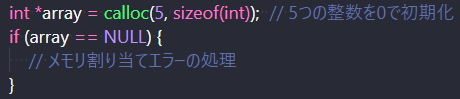

callocは関数は指定された数の要素に対して、それぞれ指定されたサイズのメモリを割り当て、0で初期化する。

動的メモリの割り当て(初期化有)

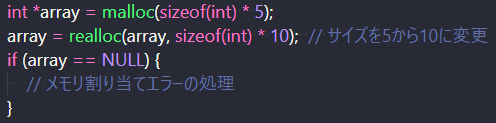

reallocは既に割り当てられているメモリブロックのサイズを変更する。

メモリブロックサイズの変更

割り当てたメモリは使用後にfree関数を用いて、メモリを解放する必要がある。

上記の場合、free(array);を記述する必要がある。

■構造体へのポインタ

構造体は複数の異なるデータ型を一つの単位にまとめるために使用され、ポインタを通じてこれらの構造体にアクセスすることが一般的だ。

これにより、データの効率的な操作が可能になる。

下記の例では、Student 型の構造体を割り当て、ポインタを通じてそのフィールドにアクセスしている。

構造体へのポインタを使用することで、関数間で大きな構造体を効率的に渡したり、動的なデータ構造を作成したりすることができる。

構造体へのポインタ

5.まとめ

今回は、C言語の中核的な概念であるポインタについて学びんだ。 ポインタはメモリアドレスを格納する変数で、効率的なプログラミングや直接的なメモリ操作に不可欠だ。 このセッションでは、ポインタの基本的な宣言、初期化、および使用法を解説した。 加えて、ポインタを用いた配列の操作、関数の引数としての利用、そして動的メモリ割り当てや構造体へのポインタの応用例についても学んだ。 ポインタの適切な理解と使用は、C言語における高度なプログラミング技術の基礎を形成する。 ぜひ、早めに習得しよう。

▼参考図書、サイト

「かんたん C言語」 大川内 隆朗 技術評論社

「12歳からはじめる ゼロからのC言語ゲームプログラミング教室」 リブロワークス