バックエンドのスタンダード:Laravel入門

■第13話:サービスプロバイダとパッケージ

(最終更新日:2024.08.23)

(絵が小さい場合はスマホを横に)

「サービスプロバイダとパッケージを学ぼう」

今回は、Laravelのサービスプロバイダとパッケージについて学ぶ。

サービスプロバイダは、アプリケーション全体の設定やサービスの初期化を担当し、

Laravelのブートストラッププロセスの中心的な役割を果たす。

また、パッケージは再利用可能なコードの集合であり、機能拡張や外部サービスとの統合を簡素化する。

これらの概念を理解し、効果的に活用することで、Laravelアプリケーションの開発効率と保守性が大幅に向上する。

1.サービスプロバイダの役割

サービスプロバイダは、Laravelアプリケーションの構成やサービスの初期化を行うためのクラスだ。

サービスプロバイダは、アプリケーションのブートストラッププロセス(リクエストを適切に処理する過程)の中心的な役割を果たす。

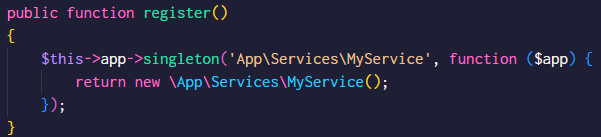

1.1 バインディングの登録

サービスプロバイダは、サービスコンテナへのバインディングを登録する。

これにより、アプリケーションのさまざまな部分で依存関係の注入が可能になる。

下記ではregisterメソッドでサービスコンテナにクラスを登録している。

これにより、必要なときにクラスのインスタンスを注入できるようになる。

バインディングの登録

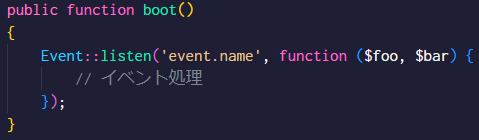

1.2 イベントリスナーの登録

サービスプロバイダは、イベントリスナーやサブスクライバー(特定のイベントが生じた際に何らかの処理を行うもの)を登録するためにも使用される。

イベントリスナーの登録

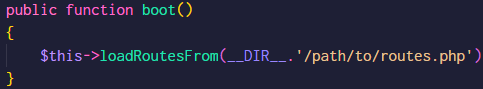

1.3 ルートの登録

ルートファイルをロードし、アプリケーションのルートを定義することができる。

ルートの登録

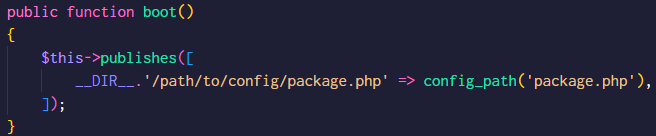

1.4 設定の公開

パッケージの設定ファイルをアプリケーションに公開するために使用される。

パッケージの設定ファイルの公開

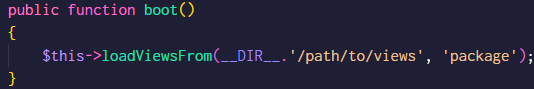

1.5 ビューのロード

ビューファイルをロードし、アプリケーションで使用できるようにする。

ビューのロード

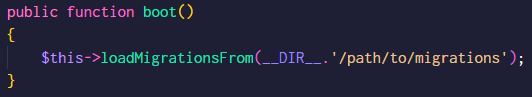

1.6 マイグレーションのロード

マイグレーションファイルをロードし、データベースの構造を設定する。

ビューのロード

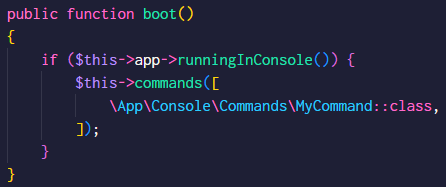

1.7 コマンドの登録

コンソールコマンドを登録し、Artisan CLI で使用できるようにする。

コマンドの登録

サービスプロバイダは、アプリケーションの設定や初期化を行うための重要なクラスだ。 サービスコンテナへのバインディング登録、イベントリスナーの登録、ルートやビューのロードなど、 さまざまな初期設定を行うことで、アプリケーション全体の構成を管理しやすくする。 サービスプロバイダを適切に活用することで、Laravelアプリケーションの柔軟性と保守性が向上する。

2.パッケージの作成と公開

Laravelでは、再利用可能なコードをパッケージとして作成し、他のプロジェクトで利用できるようにすることが可能だ。

パッケージの作成と公開には、いくつかのステップがある。

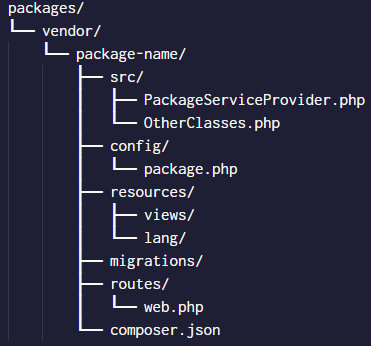

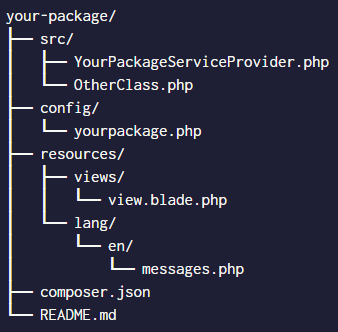

2.1 パッケージのディレクトリ構造を作成

パッケージは通常、packagesディレクトリに作成する。ディレクトリ構成は以下の通りである。

個々のファイルの役割に関しては、次から順に説明する。

パッケージのディレクトリ構成

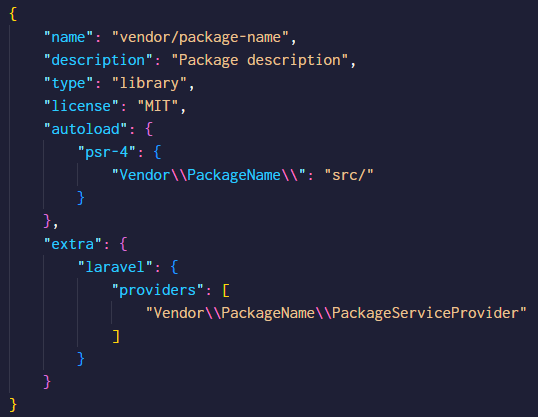

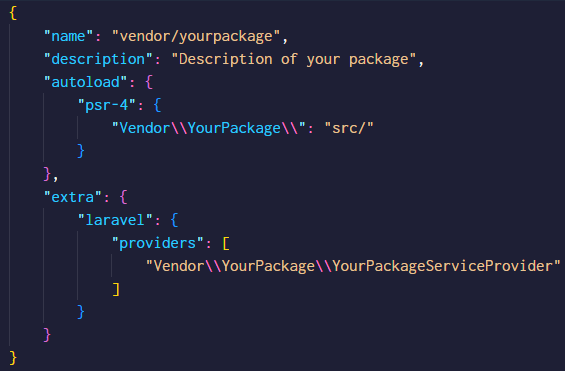

2.2 composer.jsonの設定

パッケージのcomposer.jsonファイルを作成し、依存関係やオートロードの設定を行う。

ここでは、PHPのパッケージのメタデータと自動ロード、Laravel用のサービスプロバイダーの設定を行っている。

nameはvendor/package-name形式で記述され、パッケージのベンダー名とパッケージ名を示す。

typeはパッケージの種類を表し、libralyは一般的なライブラリパッケージであることを示す。

licenseはパッケージのライセンスで、この場合、MITライセンスになる。

autoloadはオートロードの設定である。この場合、Vendor\PackageName\Exampleクラスはsrc/Example.phpファイルに存在する必要がある。

extraは追加のメタデータを提供するために使用される。Vendor\PackageName

\PackageServiceProviderがサービスプロバイダーとして登録される。

Composer.jsonの設定

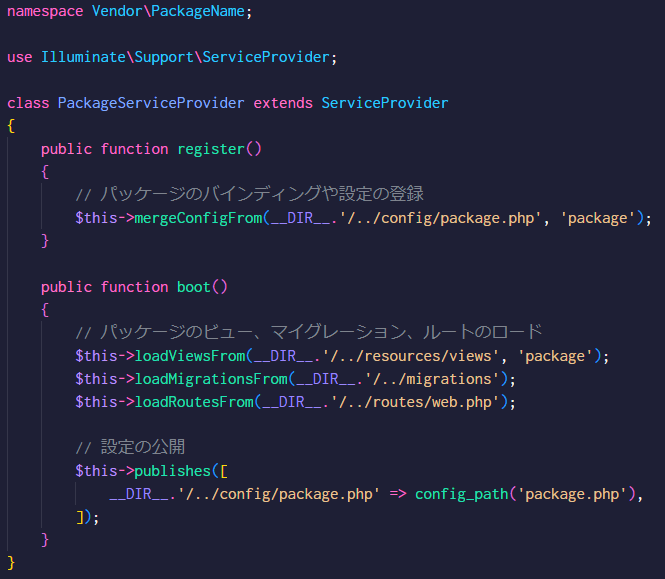

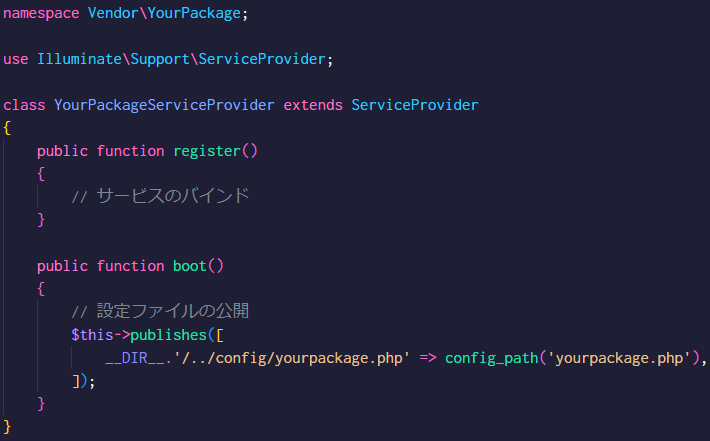

2.3 サービスプロバイダの作成

パッケージの機能をLaravelに登録するためのサービスプロバイダを作成する。

下記では設定ファイルへのマージ、ビュー、マイグレーション、ルートのロード、設定の公開を行っている。

設定ファイルでは、configディレクトリにパッケージの設定ファイルをコピーして、設定をカスタマイズできるようにしている。

サービスプロバイダーの作成

2.4 必要なファイルやディレクトリを作成

config/package.php、resources/views、migrations、routes/web.phpなど、必要なファイルを作成する。

2.5 機能の実装

パッケージに必要な機能をsrcディレクトリに実装する。コントローラ、モデル、ヘルパー関数などを含める。

2.6 パッケージをGitHubなどのリポジトリにプッシュ

作成したパッケージをGitHubなどのバージョン管理システムにプッシュする。

2.7 Packagistへの登録

パッケージをPackagistに登録することで、Composerを使ってインストール可能にする。

ackagistのウェブサイトでアカウントを作成し、リポジトリを登録する。

手順としては、Packagelistにログインし、Submitをクリック。リポジトリのURLを入力し、Checkをクリックする。

2.8 Composerでのインストール確認

パッケージを別のLaravelプロジェクトでインストールし、動作確認を行う。

「composer require vendor/package-name」コマンドで実行する。

パッケージの作成と公開は、Laravelの拡張性を高め、コードの再利用を促進する重要なプロセスだ。 ディレクトリ構造の作成、サービスプロバイダの設定、Packagistへの登録を通じて、 他のプロジェクトでも簡単に利用できるパッケージを提供することができる。 これにより、チーム内での開発効率が向上し、Laravelエコシステム全体への貢献も可能になる。

3.ベンダーパッケージの統合

Laravelには多くのベンダーパッケージ(サードパーティパッケージ)が存在し、これらをプロジェクトに統合することで機能を拡張することができる。

ベンダーパッケージの統合には以下のステップがある。

3.1 Composerを使ったインストール

ベンダーパッケージは通常、Composerを使ってインストールする。

ComposerはPHPの依存管理ツールで、composer.jsonファイルに依存関係を定義し、インストールを行う。

次のようなコマンドである。「composer require vendor/package-name」

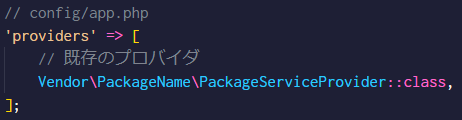

3.2 サービスプロバイダの登録

パッケージのインストールが完了すると、多くの場合、サービスプロバイダを登録する必要がある。

サービスプロバイダはパッケージの機能をLaravelに統合するためのクラスだ。

Laravel5.5以降では、自動的にサービスプロバイダを登録するパッケージが増えたが、手動で登録する場合もある。

サービスプロバイダーの作成

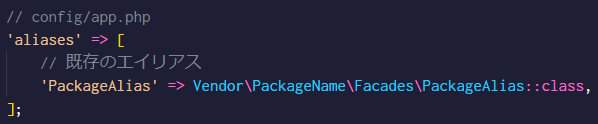

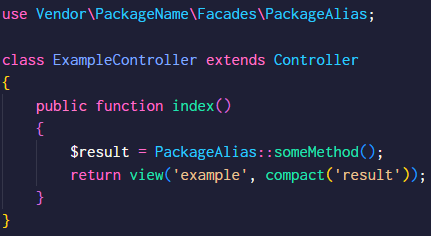

3.3 エイリアスの登録

場合によっては、パッケージのファサードをエイリアスとして登録する必要がある。

これにより、ファサードを簡単に使用できるようになる。

キュージョブによるメール送信

3.4 パッケージの設定

多くのパッケージは設定ファイルを提供しており、それをプロジェクトに公開する必要がある。

これにより、パッケージの動作をカスタマイズできる。

「php artisan vendor:publish --provider="Vendor\PackageName

\PackageServiceProvider"」コマンドにて、

パッケージの設定ファイルがconfigディレクトリにコピーされる。

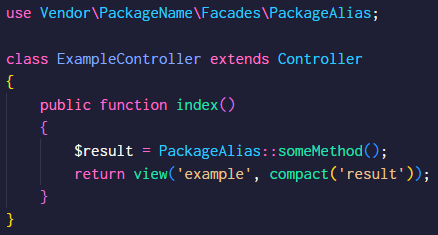

3.5 パッケージの利用

設定が完了すると、パッケージの機能をプロジェクトで利用できる。

パッケージのドキュメントを参照し、提供されるクラスやメソッドを使用して機能を実装する。

パッケージの利用

3.6 パッケージのアップデート

パッケージは定期的にアップデートされるため、最新の機能やバグ修正を取り込むために、定期的にパッケージをアップデートする必要がある。

「composer update vendor/package-name」コマンドでアップデートできる。

ベンダーパッケージの統合は、Laravelプロジェクトに新しい機能を追加するための強力な手段だ。 Composerを使ったパッケージのインストールから、サービスプロバイダやエイリアスの登録、設定ファイルの公開、実際の利用方法まで、 統合の手順を理解することで、Laravelの機能を拡張し、より効率的な開発が可能になる。 これにより、開発者は共通の課題に対する解決策を簡単に取り入れることができ、プロジェクトの生産性を向上させることができる。

4.アプリケーションの拡張

Laravelでは、アプリケーションの拡張性を高めるために、サービスプロバイダとパッケージを利用することが推奨される。 アプリケーションの拡張は、プロジェクトの機能を追加したり、既存の機能をカスタマイズしたりするための柔軟な方法を提供する。 以下に、その内容を詳しく説明する。

4.1 サービスプロバイダを使った拡張

サービスプロバイダは、Laravelのサービスコンテナにバインドされたサービスを登録するためのクラスだ。

これにより、アプリケーションの機能を簡単に拡張できる。

例えば「php artisan make:provider CustomServiceProvider」と実行すると、

「app/Providers/CustomServiceProvider.php」というファイルが作成される。

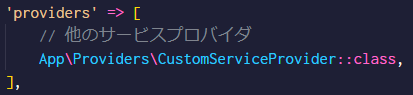

4.1.1 サービスプロバイダの登録

作成したサービスプロバイダをconfig/app.phpファイルのproviders配列に登録する。

サービスプロバイダの登録

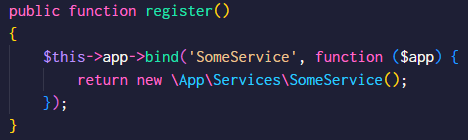

4.1.2 サービスの登録

サービスプロバイダのregisterメソッドで、サービスコンテナにサービスをバインドする。

サービスプロバイダの登録

4.1.3 サービスのブートストラップ

必要に応じて、bootメソッドでサービスの初期設定を行う。

4.2 パッケージの利用

Laravelのエコシステムには多くのパッケージが存在し、

それらを利用することで、アプリケーションの機能を簡単に拡張できる。

パッケージの利用方法は前述の「ベンダーパッケージの統合」で説明した手順に従う。

4.2.1 パッケージのインストール

「composer require vendor/package-name」で、Composerを使ってパッケージをインストールする。

4.2.2 設定ファイルの公開

必要に応じて、パッケージの設定ファイルを公開する。

「php artisan vendor:publish --provider="Vendor\PackageName

\PackageServiceProvider"」で公開することができる。

4.2.3 パッケージの利用

パッケージの機能を利用して、アプリケーションの機能を拡張する。

パッケージの利用

4.3 カスタムパッケージの作成

独自の機能をパッケージ化し、他のプロジェクトで再利用できるようにすることも可能になる。

4.3.1 パッケージのディレクトリ構造

パッケージは、特定のディレクトリ構造に従って作成する。典型的な構造は以下の通りだ。

カスタムパッケージのディレクトリ構造

4.3.2 サービスプロバイダの作成

パッケージのサービスプロバイダを作成し、パッケージのサービスや設定を登録する。

サービスプロバイダの作成

4.3.3 composer.jsonの設定

パッケージのcomposer.jsonファイルで、オートロードや依存関係を設定する。

composer.jsonの設定

Laravelのサービスプロバイダとパッケージを利用することで、アプリケーションの機能を柔軟に拡張できる。 これにより、コードの再利用性が向上し、開発効率が高まる。 また、独自の機能をパッケージ化することで、他のプロジェクトでも簡単に利用できるようになる。 サービスプロバイダやパッケージの適切な利用方法を理解することで、 より強力で拡張性の高いアプリケーションを構築することができる。

5.まとめ

第13回では、Laravelのサービスプロバイダとパッケージの利用方法について学んだ。 サービスプロバイダは、アプリケーションのサービスコンテナにサービスを登録するクラスで、機能の拡張や設定を行う。 パッケージは、既存の機能を強化したり、新しい機能を追加したりするために利用される。 また、独自のパッケージ作成やベンダーパッケージの統合方法についても説明し、アプリケーションの拡張性を高める手法を学んだ。 今回学んだ知識ををもとに、Laravelアプリケーションで活用し、機能を拡張していこう。

▼参考図書、サイト

「改定2版 速習Laravel」 山田祥寛 WINGSプロジェクト

「1週間で基礎から学ぶLaravel入門」 Minatomi